Муж золовки для невестки кто. Жены братьев по отношению друг к другу. Со стороны жены

В результате изучения данной главы студент должен:

знать

- характеристику и фактическую историю отношений Древней Руси с Хазарским каганатом, Византийской империей, Волжской Булгарией, со странами и народами Западной Европы в IX–XII вв.;

- характеристику и фактическую историю отношений Древней Руси с кочевниками Восточной Европы IX–XII вв. (печенегами, торками, половцами);

уметь

- провести анализ геополитической ситуации в Восточной Европе в IX–XII вв.;

- объяснить причины установления контактов Древней Руси с внешнеполитическими контрагентами;

- провести сравнительный анализ особенностей внешней политики Древней Руси по разным направлениям;

- нанести на контурную карту соседей Руси, направления походов и места главных сражений изучаемой эпохи;

- составить хронологическую таблицу внешнеполитической истории Древней Руси IX – начала XII вв.;

владеть

- методикой поиска информации в библиотечных и электронных ресурсах по изучаемому периоду;

- представлениями о сущности понятий "внешняя политика", "внешнеполитическая история", применительно к Средневековью как историческому периоду и истории Древней Руси;

- основами сравнительного анализа геополитических процессов в раннесредневековых обществах.

Ключевые термины и понятия : Хазарский каганат, Волжский торговый путь, Византийская империя, Константинопольская патриархия, договоры русских с греками, печенеги, торки, половцы, Священная Римская империя.

Ключевые имена: Константин Багрянородный, княгиня Ольга, Святослав Игоревич, Владимир Святославич, Василий II, Ярослав Мудрый, Болеслав I Храбрый, Владимир Мономах.

Хазарский каганат и Древняя Русь

В начале VII в. на обломках Тюркского каганата на территории между северным Дагестаном и Нижней Волгой возник Хазарский каганат – очередная рыхлая и полиэтничная держава кочевников в Восточной Европе. Главными племенами в ней были хазары, булгары, савиры, барсилы и аланы.

Владения Хазарского каганата распространились на районы Нижней Волги и Нижнего Дона, степи между Азовским и Каспийским морями, Северное Причерноморье и даже часть Крыма. Если в расширении на север и запад они практически не встречали сопротивления, то на юго-востоке, в предгорьях Кавказа, хазары вступили в конфликт с проникающими сюда арабами (первые сведения о пограничных столкновениях относятся еще к 707 г.). Арабский халифат в эти годы также вел активную завоевательную политику и нащупывал пределы своего расширения на север. Постепенно арабы теснят хазар, и в 737 г. арабский полководец Мерван нанес им серьезное поражение, вторгнувшись в глубь хазарских земель (в ряде источников сообщается, что он дошел до Волги). Правда, на этом арабское продвижение на север также иссякло.

"Поход Мервана был последним крупным военным предприятием арабов против хазар. Хазарии стояла на краю гибели и спаслась лишь благодаря недостатку сил у арабов. Не будь этого, история Восточной Европы сложилось бы совсем иначе, чем мы ее знаем. Распространение мусульманства, а вместе с ним и восточной цивилизации, на ряд столетий остановилось на пороге Европы у Кавказских гор. Этих столетий было достаточно для того, чтобы в Восточной Европе сложилось прочное Русское государство, всеми культурными традициями связанное с европейским миром. Последующее распространение мусульманства рядом с христианским Русским государством уже не могло существенным образом отразиться на направлении культурного и политического развития Восточной Европы и оторвать ее от западноевропейской цивилизации. Роль Хазарии в таком именно направлении исторического развития совершенно бесспорна и обеспечивает за ней всемирно-историческое значение".

По мнению американского историка Д. Данлопа, без хазар история Восточной Европы была бы совершенно иной. Они остановили арабов на Кавказе так же, как это сделали франки Карла Мартелла в Пиринеях.

Хазары отступили на север. Столица каганата была перенесена из г. Семендера, находившегося недалеко от Кавказских гор, в г. Итиль в дельте Волги. Хазары распространяются на территориях между Северским Донцом и Средним Доном. Главный процесс, который у них начинается в VIII в., – постепенное оседание на землю, превращение из кочевников в земледельцев. При этом с оседлой жизнью были связаны в основном богатые люди, а массы "черных людей" оставались кочевниками. Согласно средневековому восточному историку аль-Истахри, хазары делились на черных (простонародье) и белых (аристократию). Белые хазары не платили податей, их обязанностью была военная служба. Выделялись богатые роды, владевшие землями, скотом, зависимыми людьми. У хазар было распространено рабство, причем рабами могли быть как военнопленные, так и собственные соплеменники. Важной стороной хазарской экономики было посредничество в международной торговле: нижневолжская часть Волжского торгового пути проходила по территории Хазарии, что, помимо высокой прибыли в виде взимаемых пошлин, давало широкие возможности для перекупки и перепродажи.

В VIII в. Хазарский каганат встал перед проблемой выбора религии. Выбор не ограничивался исключительно вопросами веры и культуры: это был выбор политической ориентации и будущих союзников. В состав каганата входили многие племена и народы – носители разных вариантов языческой религии; были и христиане, особенно в крымской части каганата. После 737 г. под давлением арабов часть хазар приняла мусульманство. Эти религии мирно уживались друг с другом, но теперь пришла пора сделать выбор на государственном уровне, причем выбор любой религии мог оказаться плохим. Оставаться язычниками было невозможно из-за множества разнообразных культов племен каганата. Выбор ислама означал окончательную ориентацию на союз с арабами, а христианства – зависимость от Византии. Во многом из-за таких соображений каганат пошел своим путем и выбрал иудаизм.

Однако решение вместо объединяющего оказалось разъединяющим: иудаизм по своей идеологии – религия особого, "богоизбранного" народа. Получилось, что иудаизм подчеркивал избранность хазарской элиты и отделял ее от других племен каганата. Для остального населения сохранялась полирелигиозная ситуация: племена продолжали исповедовать язычество, а христиане и мусульмане не собирались отказываться от своей веры. Это грозило религиозным расколом.

"Еврейские проповедники с большим трудом обосновали иудейское происхождение кагана и его окружения... но они не смогли сделать этого для всех народов, входивших в состав Хазарского каганата. Следовательно, новая религия не объединила, а наоборот, разъединила и без того непрочное государственное образование, возглавляемое хазарами. Принятие иудаизма каганом, царем и всей итильской знатью оторвало их от остальной хазарской аристократии, жившей в далеких провинциях, мало связанных со столицей, пользовавшейся весьма значительным влиянием в своих кочевьях и аилах, где она играла роль родовых старейшин. Между итильской и провинциальной аристократией началась борьба за власть и влияние в каганате. Провинциалы и все, кто не принял иудейской религии, в том числе христиане и мусульмане, объединились против правительства. Возникла своеобразная хазарская фронда".

В IX в. положение Хазарии меняется. По выражению М. И. Артамонова, каганат много лет был плотиной, прикрывавшей Восточную Европу от нашествий из Азии. И вот в этой плотине появились первые трещины, а прорвали ее венгры, во второй половине IX в. двинувшиеся через Причерноморские степи в Европу, в Паннонию. В 898 г. они проходили мимо Киева. Вслед за ними на запад двинулись орды печенегов, в 889 г. перешедших Волгу. Через владения каганата шли полчища кочевников, чему он не мог помешать. В то же время северо-западнее каганата начинается процесс образования Древнерусского государства. Киевские князья переиодчиняют себе славянские племена, ранее платившие дань хазарам. Соперничество, по-видимому, сопровождалось военными конфликтами, в которых верх взяли русы. Все это свидетельствовало о начале заката эпохи господства Хазарского каганата в Северном Причерноморье.

Ослабление Хазарии в IX в. было связано и с ожесточенной борьбой за власть разных группировок, которую М. И. Артамонов называет гражданской войной и датирует 820–830-ми гг. Ее подробности малоизвестны, очевидно лишь, что это было столкновение разных знатных родов. Оно привело к истреблению значительной части хазарской знати, а часть хазар ушла вместе с венграми в Европу. В 834 г. Хазарии официально признала утрату Крымской Готии и ее переход к Византии.

В 965 г. в каганат вторглись войска киевского князя Святослава Игоревича. Была взята и разграблена столица Хазарии – Итиль. На обратном пути на Русь войско Святослава разрушило г. Саркел ("Белая Вежа" из русских летописей). Это был разгром Хазарского каганата, который уже никогда не поднялся до прежнего уровня. Признаком упадка Хазарии является рост славянской сельской колонизации бассейна Дона в X в. – врагов теперь можно было не опасаться. По мнению М. И. Артамонова, к IX в. "вполне русским городом" становится и возрожденный Саркел (до 1117 г.). Славянская колонизация достигает Приазовья, где развивается русское Тмутараканское княжество.

В конце X в. происходит окончательный распад Хазарского каганата как единого государства. Часть хазар на Нижней Волге приняла ислам и перешла под покровительство азиатского государства Хорезм. Часть, по-видимому, погибла в середине XI в. при прохождении через регион новой волны кочевников – половцев. Часть хазар погибла в войнах с закавказскими народами. В русской летописи хазары последний раз упоминаются в 1079 г. Хазарские евреи осели в городах, где хазарские иудейские общины сохранялись еще какое-то время. Крым вплоть до XIII в. называли Газарией. В степной части региона после хазар кочевали различные племена, среди которых доминировали половцы (куманы).

GEOPOLITICS OF RUSSIA. RUSSIA AND THE KHAZAR KAGANATE: CONFRONTATION

Gumelev Vasiliy Yuryevich

Ryazan high airborne command school (the military institute) name of the General of the army V. Margelov

candidate of technical sciences

Abstract

Peculiarities of the economic structure in the Kaganate in VIII – IX centuries, as the reasons of confrontation between Russia and Khazaria, which in the X century led to military confrontation of the two superpowers.

Дальнейшему формированию и развитию Русского государства в середине Х века препятствовал его юго-восточный сосед – Хазария. Антагонистические противоречия в русо-хазарских интересах к тому времени существовали уже на протяжении столетий. Изучению русо-хазарских отношений и истории хазар в современной историографии посвящено большое количество работ . Смертельная схватка между Русью и Хазарским каганатом становилась неминуемой – решался вопрос о том, какая из этих держав будет использовать в интересах своего дальнейшего государственного развития человеческие и природные ресурсы степей и лесов Русской (Восточно-Европейской) равнины. И компромиссов в этой схватке не ожидалось. Из современного названия равнины, за территории которой боролись Русь и Хазария, без всякого труда можно понять, на чьей стороне оказалась победа.

Хазары были тюрками. Родина хазар – прикаспийские степи Северного Кавказа. К концу VI века хазары возглавили союз племен на землях современного Дагестана, ходили походами в Закавказье. Зримым до наших дней свидетельством военного могущества и воинственности хазар является гигантская стена со многими башнями, перекрывающая Каспийские ворота в районе города Дербента – узкий проход из степей Предкавказья между горами Кавказа и Каспийским морем в Иран. Персидские шахи построили двойную Дербентскую стену протяженностью около 3,5 км тысячу пятьсот лет назад для защиты своей страны от набегов хазар.

Во второй половине VI века в степях Азии возникла великая держава – тюркский каганат. В 630 году в каганате вспыхнула междоусобица и держава распалась. Остатки царствующего рода осели в Хазарии и основали там правящую династию. В VII веке хазары оставались по-прежнему язычниками, считали себя наследниками Тюркского каганата, своего правителя называли каганом, а державу – каганатом. К началу VIII века Хазарский каганат занимал территорию современного Дагестана, прикубанские, приазовские степи, часть Северного Причерноморья и большую часть Крыма с приморскими городами. В конце VII – начале VIII веков Хазарский каганат и Византия стали союзниками. Хазары были кровно заинтересованы в этом союзе для отпора надвигающимся в прикаспийские степи арабам.

После покорения арабами Сирии и Месопотамии в 654 году начались арабо-хазарские войны, которые велись с переменным успехом более восьмидесяти лет. Хазары оттягивали на себя арабские армии от границ Византийской империи. Войны Хазарии против халифата обеспечивали Византии некоторый военный перевес над арабами. В 735 году Мерван ибн-Мухаммед – двоюродный брат халифа, смелый и расчетливый арабский военачальник, вторично вторгся в Хазарию и наголову разгромил хазарскую армию. Мерван потребовал немедленного обращения кагана в мусульманство, тот согласился и на время стал правоверным мусульманином. Мерван после этого вернулся назад в Закавказье с громадным количеством пленных и богатой добычей. Арабы не захотели остаться в Хазарии – им очень не понравилась холодная и мрачная, по их понятиям, северная земля. Но они навсегда отучили хазар совершать набеги на свои земли – преподанный Мерваном ибн-Мухаммедом урок пошел им впрок.

В первой половине VIII века часть хазар во главе со своим каганом по имени Булан (Савриил) приняла иудаизм. В Хазарии тогда жили евреи, изгнанные ранее из Ирана, и от них-то пришла к хазарам еврейская религия. В истории человечества обращение хазар в иудаизм стала крупнейшим случаем принятия этой религии как государственной другим народом. При Булане достаточно много евреев переселилось из Ирана и Хорезма в Хазарию. Арабский халиф и византийский император отправили в Хазарию послов, чтобы посулами и угрозами заставить хазар отказаться от иудаизма. Но безуспешно.

В конце VIII – начале IХ века потомок Булана каган Обадия сделал иудаизм государственной религией. После этого в Хазарию стали стекаться евреи из разных стран. Они быстро заселили целые кварталы хазарских городов, особенно в Крыму. Многие вновь прибывшие евреи поселились в столице каганата – городе Итиле, который находился в дельте реки Волги. Они быстро стали приближенными кагана. После этого, согласно :

«Хазарский иудаизм, практиковавший исключительную религиозную терпимость, привлек в Хазарию средства международного торгового капитала, что принесло стране процветание».

На деле же все обстояло иначе. Во внутриполитической жизни Хазарии победившего иудаизма не было ни конфессиональной терпимости, ни добрососедских межнациональных отношений. И конкретно именно какой народ процветал в многонациональном каганате – тоже вопрос крайне интересный . Автор так описывает хазарские события и положение дел в стране, имевшее место в 922 году:

«И вот, когда дошла

[весть] до царя хазар в триста десятом году, что мусульмане разрушили синагогу, бывшую в усадьбе аль-Бабунадж, то он приказал, чтобы минарет был разрушен, казнил муеззинов … ».

Согласно догмам иудаизма – сугубо национальной религии, иноплеменники не могут быть истинными иудеями. Еврейские проповедники смогли обосновать иудейское происхождение кагана Обадии и его окружения

:

«В средние века обращение в иудаизм могло совершиться лишь в том случае, если неофит имел предка еврея; не исключалась возможность того, что предок был вымышленным».

Но раввины не захотели сделать этого для всех народов, входивших в состав каганата. Новая религия разъединила государство. Все, не принявшие иудаизма, оказались изгоями в своей стране и объединились против правительства. Началась беспощадная гражданская война, в которой гибли не только повстанцы, но и виднейшие представители иудейской знати, вероятно, даже сам каган и его сыновья. Выдающийся русский историк Л.Н. Гумилев пишет :

«Эта война была беспощадной, так как, согласно вавилонскому Талмуду

[священной книги в иудаизме] «неиудей, делающий зло иудею, причиняет его самому Господу и… заслуживает смерть»

.

Пользуясь хазарскими неурядицами, в степях Причерноморья и Поволжья укрепили свои позиции кочевники, особенно печенеги. После принятия иудейства резко ухудшились отношения между каганатом и Византией. Многие нападения на Хазарию в IX – Х веках были организованы византийцами.

После победы иудаизма власть в стране окончательно оказалась в руках евреев-иммигрантов. Экономика разоренной Хазарии опиралась только на установившиеся у нее международные торговые связи с ближними и дальними народами и странами. Главную роль играла транзитная торговля с ярко выраженной спекулятивной перепродажей. Она приносила баснословные барыши, потому что торговали еврейские и хазарские купцы предметами роскоши, а не товарами широкого потребления для населения. В XXI века такую прибыль приносят только валютные операции, продажа наркотиков и наркотиков.

Сам каган жил в цитадели на острове в дельте Волги. Окружала его резиденцию новая столица каганата – «огромный город»

Итиль , лежавший в глубине Хазарии, вдали от границ. Но место для столицы еврейские торговцы выбрали профессионально: на пересечении двух важнейших торговых путей Евразии – Великого шелкового (системы караванных торговых путей, соединявших со II века до н.э. до XV века страны от Западной Европы до Китая) и так называемого Мехового пути. Этот путь шел из Балтики по Волге и Каспию на Ближний и Средний Восток, он соединял города Ладога, Булгар и Итиль.

Вторым источником доходов была торговля людьми. Благодаря удачному географическому положению Хазарии еврейские купцы контролировали всю торговлю Востока с Западом. Основным товаром стали рабы, которые добывались в набегах. Русы были вынуждены вступать в постоянные сражения и битвы с бандами хазарских работорговцев.

В те суровые времена никто не брезговал работорговлей, но хазарам через их единоверцев-иудеев, разбросанных по всем странам мира, удалось придать ранее невиданный размах этому гнусному промыслу. Захваченные в плен мирные жители и военнопленные считались ценным товаром.

Все соседи хазар, но особенно славяне, несли тяжелый урон от хазарских набегов. Иудейские торговцы живым товаром осуществляли работорговлю через города каганата на черноморском побережье Крыма в Византию, Западную Европу, страны Магриба (Северная Африка) и Ближнего Востока. В столице каганата Итиле продавали рабов в страны Среднего Востока и Центральной Азии. Язычников-славян покупали без малейшего зазрения совести и мусульмане и христиане, хотя бы формально избегавшие обращать в рабство своих единоверцев. В Х веке провинция Испании Андалусия находилась под властью арабов-мусульман, а провинция Галисия – под властью христиан. Согласно :

«Известные статьи дохода в Андалусии – рабы из

[числа] девушек и юношей, обращенных в рабство в

[стране] франков и Галисии, славянские слуги и все, кто есть на земле из славян-евнухов. Ведь кто прибывает в Андалусию, тех неподалеку кастрируют, и поступают так с ними торговцы-иудеи».

В связи с этим многие историки предполагают, что благодаря хазарской работорговле корень «slave», означающий «раб», вошел в языки многих народов (например, в английский) как производное от работорговли славянами.

Третий источник доходов – дань с соседей

.

Эту дань на протяжении столетий платили многие славянские племена, в том числе многочисленный и воинственный славянский народ, вошедший в историю под названием вятичи, проживавший в VIII – XII веках по берегам реки Оки.

Правители Хазарии занимались тем, что организовывали защиту корыстных интересов представителей еврейского торгового капитала, поселившихся в городах, где сосредоточилась вся экономическая жизнь каганата. Для обеспечения охраны проходящих через территорию каганата торговых путей, отлова живого товара и организации крупномасштабной работорговли, взимания дани с соседей требовалась армия.

Ядром войска каганата была гвардия из хорезмийских наемников-мусульман численностью от семи до десяти тысяч человек (такая большая и дорогостоящая наемная армия в те времена явление уникальное). В войске царила жесточайшая дисциплина. За поражение рядовые наемники, нанятые на службу хазарами, расплачивались своими жизнями – их казнили. Но плата за службу каганату была настолько велика и привлекательна, что желающих подписать дьявольские условия договора с каганатом – плата своей кровью за поражения – хватало. Потерпевших поражение хазарских военачальников, как правило, предавали лютой смерти :

«А что касается предводителей и его заместителя, то если они обратятся в бегство … он

[царь] разрезает каждого из них на два куска и распинает их

[на кресте], а иногда вешает их за их шеи на деревья».

В армию Хазарии также входили и наемники из степняков. Собственно хазарские воины представлены согласно рисункам 1 и 2.

А б

а – хазарский воин; б – снаряжение хазарского лёгкого всадника

Рисунок 1 – Вооружение хазарского легкого всадника. IХ –Х века.

Художник О. Фёдоров

Рисунок 2 – Хазарский тяжеловооруженный всадник.

IХ –Х века. Художник О. Фёдоров

Легковооруженный всадник с прямым мечом, заточенным с одной стороны, боевым топором и луком с колчаном, полным стрел, представлен согласно рисунку 1. Снаряжение тяжеловооруженного всадника (рисунок 2) было несколько слабее и легче, чем мусульманского наемника-гвардейца.

К 850 году Хазария достигла вершины своего могущества. Основные направления походов хазар и карта Хазарского каганата в IХ веке представлены в соответствии с рисунком 3.

Вдоль границ каганата была выстроена уникальная фортификационная система степных замков-крепостей . На сегодняшний день обнаружено более трехсот таких крепостей, составлявших рубеж общей протяжённостью более пяти тысяч километров.

В них располагались гарнизоны наемников, которые защищали от нападения соседей сердце каганата – его главную торговую базу и столицу город Итиль. Хазарский замок-крепость представлен согласно рисунку 4.

Рисунок 3 – Основные направления походов хазар и Хазарский каганат

в IХ веке (по книге )

Рисунок 4 – Правобережная Цимлянская крепость

(реконструкция О. Фёдорова)

О наступательном характере этой системы укреплений говорит то, что они возводились не на восточном (хазарском) берегу, что вполне соответствовало задачам обороны, а на западном – славянском. То есть эти крепости защищали речные переправы и выполняли дополнительно еще и функции торговых факторий в системе работорговли, созданной торговой верхушкой каганата.

Поэтому расстояние между ними было всего лишь в один дневной пеший переход. Это объясняется необходимостью обеспечения надежной охраны и уменьшения потерь живого товара, который гнали как скот на невольничьи рынки. Самих же будущих рабов отлавливали и продавали гарнизону крепости разномастные банды, промышлявшие в степи. Внутреннее пространство практически каждого замка-крепости делилось на три территории: для проживания гарнизона, для хозяйственных нужд и для содержания живого товара.

Оборонительная система из степных замков, их архитектура , да и сама, возможно, идея применения в работорговле позаимствованы иудео-хазарами из Хорезма, откуда набирали основную массу наемников в гвардию кагана.

Библиографический список

- Каспийский свод сведений о Восточной Европе Б.Н. Заходер Часть II. Хазары. [Электронный ресурс] – URL: http://gumilevica.kulichki.net/Rest/rest0103.htm

- Плетнева С.А.. Хазары. [Электронный ресурс] – URL: http://istorya.ru/book/hazary/index.php

- Артамонов М.И. История хазар [Текст] / М.И. Артамонов. – Л.: Издательство Государственного Эрмитажа, 1962. – 523 с.

- Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии [Текст] / Л. Н. Гумилев. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2002. – 412 с.

- Электронная еврейская энциклопедия. Хазария. [Электронный ресурс] – URL: http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=14401&query

- Книга Ахмада Ибн-Фадлана Ибн-аль-’Аббаса Ибн-Рашида Ибн-Хаммада, клиента Мухаммада Ибн-Сулаймана, посла аль-Муктадира к царю славян. [Электронный ресурс] – URL: http://lib.rus.ec/b/116312/read

- Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь [Текст] / Л. Н. Гумилев. – М.: Мысль, 1993. – 782 с.

- Абу-л-Касым ибн Хаукаль Книга путей и стран. [Электронный ресурс] – URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Haukal/text5.phtml?id=9400

- Нестор Летописец. Повесть временных лет. [Электронный ресурс] – URL: http://lib.rus.ec/b/149931

- Флёров В.С. «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность [Текст] / В.С. Флёров. – М.: Мосты культуры, 2010. – 260 с.

- Вадим Кожинов. История Руси и русского Слова. [Электронный ресурс] – URL:

Крупнейшим восточным соседом Руси являлся Хазарский каганат. Это тюркоязычное полукочевое государство, в котором господствующей религией был иудаизм.

Длительное время хазары брали дань с ряда славянских племен (северян, радимичей). Олег заставил эти племена платить дань не хазарам, а Киеву. Отношения Руси с каганатом ухудшались также под влиянием Византии (союзник Руси с 907 г.). Византия и каганат враждовали из-за столкновения интересов на Черном море и религиозных распрей.

Решающий удар каганату был нанесен Святославом в 964-966 гг. Он захватил столицу каганата Итиль (в дельте Волги), города Семендер (в Прикаспии), Саркел (на Дону). Не выдержав этого удара, каганат вскоре распался. Господами в степях стали тюркоязычные кочевники-печенеги.

Печенеги нападали на русские торговые караваны на Днепре, устраивали набеги на Русь. Но иногда они выступали и союзниками русских (например в 944 г. во время похода Игоря). В 969 г., во время пребывания Святослава на Дунае, печенеги осадили Киев и едва не взяли его. Лишь срочное возвращение Святослава заставило их отступить. В 972 г. печенеги все же убили Святослава.

При князе Владимире I границы Руси были укреплены по речным рубежам, отделявшим Русь от степей. Это стало необходимо из-за непрерывных печенежских набегов. Сооружение укрепленных линий затруднило набеги и позволило расширить территорию Руси. В середине Х в. печенеги кочевали в одном дне пути от Киева, в начале XI в. - в двух днях пути.

В 1036 г. князь Ярослав Мудрый нанес печенегам решительное поражение. После этого многие печенеги перешли на русскую службу, главными же противниками Руси с востока стали на два столетия половцы.

Отношения с европейскими странами

Отношения со странами Европы стали активно развиваться в конце X-XI вв., после крещения Руси. Став христианской, Русь включилась в единую семью европейских государств. Началось заключение династических браков. Уже внуки Владимира были женаты на польской, византийской и немецкой принцессах, а его внучки стали королевами Норвегии, Венгрии и Франции.

В Х-XI вв. Русь воевала с поляками и древнелитовскими племенами, начала утверждаться в Прибалтике, где князь Ярослав Мудрый основал город Юрьев (ныне - Тарту).

Выводы

Таким образом, Киевская Русь осуществляла активную внешнюю политику, постепенно расширяя свою территорию, ведя войны и заключая торговые и дипломатические соглашения со своими соседями. Внешнеполитическая деятельность Киевской Руси типична для раннего государства.

11.Причины и последствия раздробленности Руси

во-первых, особенности становления феодализма на Руси. Князья наделяли своих наследников не комплексом обширных вотчин, а рентой-налогом. Нужны были гарантии того, что наследник со временем будет главой княжества. В то же время увеличение княжеских родов и сравнительно малый рост совокупного прибавочного продукта обостряли борьбу между князьями за лучшие княжества и территории, с которых можно было получать больший налог. Поэтому княжеские междоусобицы - это прежде всего борьба за перераспределение налога, которая позволяла захватить наиболее выгодные княжения и закрепиться в ранге главы суверенного княжества;

во-вторых, натуральное хозяйство, отсутствие экономических связей способствовало созданию сравнительно небольших феодальных мирков и сепаратизму местных боярских союзов;

в-третьих, развитие боярского землевладения: расширение боярских вотчин путем захвата земель смердов-общинников, покупка земли и т. п. - вело к усилению экономической мощи и самостоятельности бояр и в конечном счете к обострению противоречий между боярами и великим киевским князем. Бояре были заинтересованы в такой княжеской власти, которая могла бы обеспечить им военную и правовую защиту, в частности в связи с ростом сопротивления горожан, смердов, способствовать захвату их земель и усилению эксплуатации. Местные бояре стали приглашать князя со своей дружиной, но отводили им поначалу только полицейские функции. В последующем князья, как правило, стремились получить всю полноту власти. И это, в свою очередь, вело к обострению борьбы между боярами и местными князьями;

в-четвертых, рост и укрепление городов как новых политических и культурных центров;

в-пятых, в XII в. торговые пути стали обходить Киев; европейских купцов, а также новгородцев все более привлекали Германия, Италия, Ближний Восток, «путь из варяг в греки» постепенно терял свое значение;

в-шестых, борьба с кочевниками ослабляла Киевское княжество, замедляла его прогресс; в Новгороде и Суздале было гораздо спокойнее.

Последствия

Негативные последствия феодальной раздробленности Руси в 11 веке еще несколько веков подряд будут беспокоить княжества. После нашествия монголо-татар Русь так и не объединила свои усилия. В результате несколько столетий княжества находились под гнетом этих племен. Это затормозило развитие Руси как минимум на сто лет.

С другой стороны у феодальной раздробленности есть и положительные моменты – это неминуемый период становления каждого государства. Прочувствовав негативные последствия раздробленности, российские феодальные княжества окончательно осознали все положительные стороны единства. Нашествие Золотой Орды хотя и затормозило развитие Руси, но в то же время ускорило процесс возрождения единой Руси.

Для примера можно привести некоторые страны Европы, ту же, Германию. Это государство избежало подобного негативного влияния других более численных войск. Однако и избавиться от феодальной раздробленности смогло только в XIX веке.

12.Галицко-Волынское княжество

Га́лицко-Волы́нское кня́жество (лат. Regnum Rusiae - королевство Руси ; 1199-1392) - юго-западное древнерусское княжество династииРюриковичей, созданное в результате объединения Волынского и Галицкогокняжеств Романом Мстиславичем. После того, как в 1254 году Даниил Галицкий принял в Дорогочине титул «короля Руси» от папы римскогоИннокентия IV, он и его потомки использовали королевский титул.

Галицко-Волынское княжество было одним из самых больших княжеств периода политической раздробленности Руси. В его состав входили галицкие,перемышльские, звенигородские, теребовлянские, волынские, луцкие,белзкие, полесские и холмские земли, а также территории современныхПодляшья, Подолья, Закарпатья и Молдавии.

Княжество проводило активную внешнюю политику в Восточной иЦентральной Европе. Его главными соседями и конкурентами были Польское королевство, Венгерское королевство и половцы, а с середины XIII века - также Золотая Орда и Литовское княжество. Для защиты от них Галицко-Волынское княжество неоднократно подписывало соглашения с католическим Римом, Священной Римской империей и Тевтонским орденом.

Галицко-Волынское княжество пришло в упадок под воздействием целого ряда факторов. Среди них были обострившиеся отношения с Золотой Ордой , в вассальных отношениях к которой княжество продолжало состоять, в период её объединения и последующего усиления в начале XIV века. После одновременной смерти Льва и Андрея Юрьевичей (1323) земли княжества начали захватываться его соседями - Польским королевством и Великим княжеством Литовским. Увеличилась зависимость правителей от боярской аристократии, пресеклась династия Романовичей. Княжество прекратило своё существование после полного раздела его территорий по итогам войны за галицко-волынское наследство (1392).

13.Владимиро-Суздальское княжество

В летописях до XIII века обычно именовалось «Суздальской землёй» , с кон. XIII века - «великим княжением Владимирским» . В историографии обозначается термином «Северо-Восточная Русь» .

Вскоре после того, как ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий в результате многолетней борьбы утвердился на киевском княжении, его сын Андрей уехал на север, взяв с собой икону Божьей Матери из Вышгорода (1155). Андрей перенёс столицу Ростово-Суздальского княжества во Владимир и стал первым великим князем Владимирским. В 1169 году организовал взятие Киева, и, по выражению Ключевского В. О., «отделил старшинство от места», посадив на киевское княжение младшего брата, а сам оставшись княжить во Владимире. Старшинство Андрея Боголюбского признавали все русские князья [источник не указан 413 дней ]), кроме галицкого и черниговского. Победителем в борьбе за власть после гибели Андрея вышел его младший брат Всеволод Большое Гнездо, поддержанный жителями новых городов юго-западной части княжества («холопы-каменщики») против ставленников старого ростово-суздальского боярства. К концу 1190-х годов он добился признания своего старшинства всеми князьями, кроме черниговского и полоцкого. Незадолго до смерти Всеволод созвал съезд представителей различных социальных слоёв по вопросу престолонаследия (1211): Князь великий Всеволод созва всех бояр своих с городов и волостей и епископа Иоанна, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, и вси люди .

Переяславское княжество находилось под контролем владимирских князей с 1154 года (за исключением короткого периода1206-1213 ). Также они использовали зависимость Новгородской республики от подвоза продовольствия из земледельческого Ополья через Торжок, чтобы распространить на неё своё влияние. Также владимирские князья использовали свои военные возможности для защиты Новгорода от вторжений с запада, и с 1231 до 1333 года неизменно княжили в Новгороде.

В 1237-1238 годах княжество подверглось опустошению монголами. В 1243 году владимирский князь Ярослав Всеволодовичбыл вызван к Батыю и признан старейшим князем на Руси. В конце 1250-х годов была проведена перепись и началась систематическая эксплуатация княжества монголами. После смерти Александра Невского (1263) Владимир перестал быть резиденцией великих князей. На протяжении XIII века образовались удельные княжества с собственными династиями: Белозерское, Галицко-Дмитровское, Городецкое, Костромское, Московское, Переяславское, Ростовское, Стародубское, Суздальское, Тверское, Углицкое, Юрьевское, Ярославское (всего до 13 княжеств), причём в XIV веке тверские, московские и нижегородско-суздальские князья стали титуловаться «великими». Собственно владимирское великое княжение, включавшее в себя город Владимир с обширной территорией в зоне суздальского ополья и право сбора дани для Орды со всех княжеств Северо-Восточной Руси, кроме великих , получал по ярлыку от ордынского хана один из князей.

В 1299 году митрополит всея Руси переехал из Киева во Владимир, а в 1327 году в Москву. С 1331 года владимирское княжение закрепилось за московским княжеским домом, с 1389 года фигурировало в завещаниях московских князей наряду с московским доменом. В 1428 году произошло окончательное слияние владимирского княжества с московским.

14. Новогородская боярская республика: особенности социально-политического развития.

Новгородская республика была одной из самых цивилизованных стран Европы. В то время как многие монархи Западной Европы были неграмотны, многие простые горожане умели читать и писать. Новгородцы использовали берестяные грамоты, которые содержали частные письма и предложения, уведомления и счета. Эти бумаги дают представление о повседневной жизни разных социальных слоёв.

Новгород известен своим уникальным стилем архитектуры и иконописи. Господствующей религией было православие.

Язык новгородцев отличался от языка центральных русских княжеств, он известен как новгородский диалект.

Вече

Основная статья: Новгородское вече

«Новгородское вече». Работа А. П. Рябушкина

Для Новгородской боярской республики характерны некоторые особенности общественного строя и феодальных отношений: значительный социальный и землевладельческий вес новгородского боярства, имеющего давние традиции, и его активное участие в торговой и промысловой деятельности. Основным экономическим фактором была не земля, а капитал. Это обусловило особую социальную структуру общества и необычную для средневековой Руси форму государственного правления.

Вече - собрание части мужского населения города, обладало широкими полномочиями(«общегородское» вече): были случаи, что оно призывало князя , судило о его «винах », «указывало ему путь » из Новгорода; избирало посадника, тысяцкого и владыку; решало вопросы о войне и мире; издавало и отменяло законы; устанавливало размеры податей и повинностей; избирало представителей власти в новгородских владениях и судило их.

После первого удачного похода на Новгород (1471) Иван III принудил новгородцев «ставить архиепископа на Москве » . В результате второго похода (1478), вече было уничтожено, как политический институт, а вечевой колокол увезён в Москву. Традиции веча восходят к многотысячелетним традициям народных собраний, идущих от родо-племенных советов.

660 ЛЕТ ВМЕСТЕ И 50 ЛЕТ ЛЖИ

«Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам...» Обычно именно этими пушкинскими строками ограничивается все знакомство современных россиян с историей русско-хазарских взаимоотношений, насчитывающей примерно 500 лет.

Почему так случилось? Для того, чтобы понять это, нам нужно прежде всего вспомнить о том, каковы же были эти отношения.

ХАЗАРЫ И РУСЬ

Хазарский каганат был гигантским государством, занимавшим все Северное Причерноморье, большую часть Крыма Приазовье, Северный Кавказ Нижнее Поволжье и Прикаспийское Заволжье. В результате многочисленных военных сражений Хазария превратилась в одну из могущественнейших держав того времени. Во власти хазар оказались важнейшие торговые пути Восточной Европы: Великий Волжский путь, путь «из Варяг в греки», Великий шелковый путь из Азии в Европу. Хазарам удалось остановить арабское нашествие на Восточную Европу и несколько столетий сдерживать рвавшихся на запад кочевников. Огромная дань, собираемая с многочисленных покоренных народов, обеспечивала процветание и благополучие этого государства. Этнически Хазария представляла из себя конгломерат тюркских и финно-угорских народов, ведших полукочевой образ жизни. Зимой хазары проживали в городах, в теплое же время года кочевали и обрабатывали землю, а также устраивали регулярные набеги на соседей.

Во главе хазарского государства стоял каган, происходивший из династии Ашина. Власть его держалась на военной силе и на глубочайшем народном почитании. В глазах простых язычников-хазар каган был олицетворением Б-жественной силы. Он имел 25 жен из дочерей правителей и народов, подвластных хазарам, и еще 60 наложниц. Каган являлся неким залогом благополучия государства. В случае серьезной военной опасности хазары выводили перед противником своего кагана, один вид которого, как считалось, мог обратить врага в бегство.

Правда, при каком-либо несчастье – военном поражении, засухе, голоде – знать и народ могли потребовать смерти кагана, так как бедствие напрямую связывалось с ослаблением его духовной мощи. Постепенно власть кагана слабела, он все более становился «священным царем», чьи действия были скованы многочисленными табу.

Примерно в IX веке в Хазарии реальная власть переходит к правителю которого источники титулуют по-разному – бек, пех, царь. Вскоре появляются заместители и у царя – кундуркаган и джавшигар. Впрочем, некоторые исследователи настаивают на версии, что это – лишь титулы тех же кагана и царя...

Впервые хазары и славяне столкнулись во второй половине VII века. Это было встречное движение – хазары расширяли свои владения на запад преследуя отступавших протоболгар хана Аспаруха, а славяне колонизировали Подонье. В результате этого столкновения, довольно мирного, если судить по данным археологии, часть славянских племен начала платить хазарам дань. В числе данников были поляне, северяне, радимичи, вятичи и упоминаемое хазарами таинственное племя «с-л-виюн», которым, возможно, были славяне, жившие в Подонье. Точный размер дани нам неизвестен сохранились различные сведения по этому поводу (беличья шкурка «с дыма», «щеляг от рала»). Однако можно предположить, что дань была не особенно тяжелой и воспринималась как плата за безопасность, поскольку не зафиксированы попытки славян как-то избавиться от нее. Именно с этим периодом связаны первые хазарские находки в Поднепровье – в их числе раскопана и ставка одного из каганов.

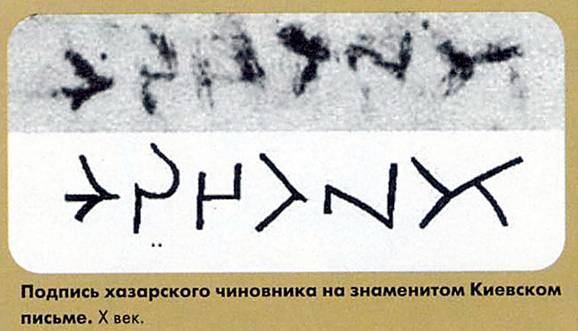

Подобные же отношения сохраняются и после принятия хазарами иудаизма – по разным датировкам это происходило между 740 и 860 годами. В Киеве, бывшем тогда пограничным городом Хазарии, примерно в IX веке возникает еврейская община. Письмо о финансовых злоключениях одного из ее членов, некоего Яакова бар Ханукки, написанное в начале Х века – первый аутентичный документ сообщающий о существовании этого города. Наибольший интерес у исследователей вызвали две из почти десятка подписей под письмом – «Иуда, по прозвищу Северята» (вероятно от племени северян) и «Гостята, сын Кабара Когена». Если судить по ним, то среди членов еврейской общины Киева были люди со славянскими именами и прозвищами. Весьма вероятно, что это были даже славяне-прозелиты. В это же время Киев получает второе название – Самбатас. Происхождение этого названия таково. В Талмуде упоминается загадочная субботняя река Самбатион (или Саббатион), обладающая чудесными свойствами. Эта бурная, перекатывающая камни река совершенно непреодолима по будним дням, но с наступлением времени субботнего отдыха она затихает и становится спокойной. Евреи, живущие по одну сторону Самбатиона, не имеют возможности перейти реку, поскольку это было бы нарушением шабоса, и могут лишь переговариваться со своими соплеменниками по другую сторону реки, когда она затихает. Поскольку точное местоположение Самбатиона не указывалось, члены окраинной киевской общины отождествили себя с теми самыми благочестивыми евреями.

Первое же соприкосновение хазар и русов (под именем «русы» я понимаю многочисленных скандинавов, в основном шведов, устремившихся в тот период на поиски славы и добычи) приходится на начало IX века. Позднейший источник – «Житие Стефана Сурожского» – фиксирует поход «князя русов Бравлина» на крымское побережье. Поскольку путь «из варяг в греки» еще не функционировал, вероятнее всего Бравлин прошел по установившемуся тогда пути «из варяг в хазары» – через Ладогу, Белоозеро, Волгу и переволоку на Дон. Хазары, занятые в тот момент гражданской войной, вынуждены были пропустить русов. В дальнейшем русы и хазары начинают соперничать за контроль над трансевразийским торговым путем, проходившим через хазарскую столицу Итиль и Киев. В основном по нему курсировали еврейские купцы, которых называли «раданитами» («знающими пути»). Посольство русов, воспользовавшись тем, что в Хазарии полыхала гражданская война, уже около 838 года прибыло в Константинополь и предложило союз императору Византии Феофилу правившему в 829 – 842 годах. Однако византийцы предпочли сохранить союз с хазарами, построив для них крепость Саркел, контролировавшую путь по Дону и волго-донской волок.

Около 860 года из-под хазарского влияния выходит Киев, где обосновываются русско-варяжский князь Аскольд (Хаскульд) и его соправитель Дир. По сохранившимся в летописях глухим упоминаниям можно установить, что это обошлось Аскольду и Диру недешево – почти 15 лет хазары, используя наемные войска, состоявшие из печенегов и так называемых «черных болгар», живших на Кубани, пытались вернуть Киев. Но он оказался потерянным ими навсегда. Примерно в 882 году пришедший с севера князь Олег убивает Аскольда и Дира и захватывает Киев. Обосновавшись на новом месте, он немедленно начинает борьбу за подчинение бывших хазарских данников. Летописец бесстрастно фиксирует: в 884 году «иде Олег на северяне, а победи северяны, и возложи на нь дань легку, и не даст им козаром дани платити ». В следующем, 885 году, Олег подчиняет Киеву радимичей, запрещая им платить дань хазарам: «...не дайте козаром, но мне дайте. И взаша Ольгови по щълягу якоже и козаро даяху ». Хазары отвечают на это самой настоящей экономической блокадой. Клады арабских монет, в изобилии встречающиеся на территории бывшей Киевской Руси, свидетельствуют – примерно в середине 80-х годов IX века арабское серебро перестает поступать на Русь. Новые клады появляются лишь около 920 года. В ответ русы и подчиненные им славянские купцы вынуждены переориентироваться на Константинополь. После удачного похода Олега на Византию в 907 году заключается мир и договор о дружбе. Отныне караваны русских купцов ежегодно прибывают в столицу Византии. Рождается путь «из варяг в греки», становящийся основным для торговых отношений. Кроме того, расцветает лежащая при слиянии Волги и Камы Волжская Булгария, перехватывающая роль основного торгового посредника у Хазарии. Впрочем последняя все еще остается крупным торговым центром: в Итиль приезжают купцы из многих стран, в том числе и русы, живущие в одном квартале с остальными «сакалиба», – так именовали в Х веке славян и их соседей, например, тех же волжских булгар.

Впрочем, иногда являются не только купцы. Через несколько лет после похода Олега на Византию, вероятнее всего около 912 года, огромное войско русов численностью чуть ли не в 50 000 воинов, требует у хазарского царя пропустить их к Каспийскому морю, обещая за это половину добычи. Царь (часть историков считает, что это был Вениамин, дед Иосифа – корреспондента Хасдая ибн Шапрута) согласился на эти условия, не имея возможности сопротивляться, поскольку против него в тот момент восстали несколько вассальных правителей. Однако когда русы вернулись и согласно договору прислали царю его половину добычи, мусульманская гвардия его, возможно, бывшая в походе во время заключения договора, внезапно возмутилась и потребовала разрешить ей сразиться с русами. Единственное, что смог сделать царь для своих недавних союзников, – предупредить их об опасности. Однако и это им не помогло – почти все войско русов было уничтожено в той битве, а остатки добиты волжскими булгарами.

Может статься, именно в той битве нашел свою смерть и князь Олег. Одна из летописных версий о его смерти гласит: умер Олег «за морем» (о возможных причинах возникновения нескольких версий смерти этого государственного деятеля мы поговорим ниже). Долгое время этот эпизод был единственным, омрачавшим отношения Хазарии и Киевской Руси во главе с династией Рюриковичей. Но в конце концов гром грянул, и инициаторами его оказались византийцы, видимо решившие передать звание своего главного союзника в регионе кому-то другому. Император Роман Лакапин, узурпировавший престол, решил поднять свою популярность посредством гонений на евреев которых он распорядился силой принуждать креститься. Со своей стороны хазарский царь Иосиф, похоже, тоже провел акцию в отношении нелояльных, по его мнению, подданных. Тогда Роман уговорил некоего «царя Русов» Х-л-гу напасть на хазарский город Самкерц, более известный как Тмутаракань. (Это – к вопросу о походе на хазар Вещего Олега.) Месть хазар была воистину страшной. Хазарский полководец Песах, носивший титул, который разные исследователи читают как Булшци или «баликчи», во главе большой армии сначала разорил византийские владения в Крыму, дойдя до Херсона, а затем направился против Х-л-гу. Он принудил последнего не только выдать награбленное, но и отправиться походом на...Романа Лакапина.

Поход этот, состоявшийся в 941 году и более известный как поход Игоря Рюриковича, окончился полным провалом: ладьи русов встретили суда, метавшие так называемый «греческий огонь» – тогдашнее чудо-оружие, и потопили многих из них. Высаженный же на берег десант, разоривший прибрежные провинции Византии, был уничтожен императорскими войсками. Впрочем, второй поход Игоря, состоявшийся примерно в 943 году, окончился более удачно – греки, не доводя дело до столкновения, откупились богатыми дарами.

В те же годы большая армия русов вновь появилась на Каспийском море и захватила город Бердаа. Однако восстание местного населения и эпидемии привели к провалу этого похода.

Казалось бы, с момента похода Х-л-гу оказываются окончательно испорченными отношения русов и Хазарии. Следующее известие о них относится примерно к 960 – 961 годам. Хазарский царь Иосиф в письме к придворному еврею кордовского халифа Абд-арРахмана III Хасдаю ибн Шапруту категорически утверждает, что воюет с русами и не пускает их проходить через территорию своей страны. «Если бы я оставил их в покое на один час они бы завоевали всю страну исмаильтян, вплоть до Багдада», – подчеркивает он. Однако этому утверждению противоречат как сведения, сообщаемые самим Хасдаем, – его письмо Иосифу и ответ последнего проследовали через территорию Руси, – так и многочисленные упоминания авторов обной русской колонии в Итиле. Обе державы, вероятно, сохраняют взаимный нейтралитет и примериваются к будущей схватке.

Она оказывается связанной с именем князя Святослава Киевского. Большинство исследователей сходятся в том, что основной причиной похода на Хазарию стало стремление киевского князя ликвидировать весьма обременительное хазарское посредничество в восточной торговле русов, существенно снижавшее доходы купцов и тесно связанной с ними феодальной верхушки Киевской Руси. Так, «Повесть временных лет» фиксирует под 964 годом: «И иде [Святослав] на Оку реку и на Волгу и налезе вятичи и рече вятичемъ: “Кому дань даете?” Они же реша: “Козарамъ по щълягу от рала даемъ”». В записи под 965 годом отмечено: «Иде Святославъ на козары, слышавше же козары изи доша противу с княземъ своимъ Каганомъ и съступишася биится и бывше бране, одоле Святославъ козаремъ и градъ ихъ Белу Вежу взя. И ясы победи и касогъ». Записсь за 966 год: «Вятичи победи Святославъ и дань на нихъ възложи». Комбинируя летописные упоминания, сведения византийских и арабских авторов и археологические данные, можно представить себе следующую картину. Войско русов, пришедшее из Киева, или, возможно, из Новгорода, перезимовало в земле вятичей. В 965 году русы, построив ладьи, двинулись вниз по Дону и где-то у Саркела (летописной Белой Вежи) разгромили хазарскую армию. Заняв Саркел и продолжив поход вниз по Дону, Святослав подчинил донских алан, известных под именем асов-ясов. Выйдя в Азовское море, русы пересекли его и овладели городами на обоих берегах Керченского пролива, подчинив местное адыгское население или заключив с ним союз. Таким образом, под контроль киевского князя перешел важный отрезок пути «из славян в хазары» а обременительные пошлины были наверное, снижены хазарами после поражения.

В 966 году Святослав воротился в Киев и более уже никогда не возвращался в Подонье, переключив свое внимание на Болгарию. Возвращаясь оттуда, он и погиб в 972 году. Таким образом, у Хазарского каганата появился шанс не только выжить, но и вернуть былую мощь.

Но к сожалению, беда никогда не приходит одна. В том же 965 году на Хазарию с востока нападают гузы. Правитель Хорезма, к которому хазары обратились за помощью, потребовал в качестве платы обращение в ислам. Видимо, положение хазар было настолько отчаянным, что все они, кроме кагана, согласились переменить веру в обмен на помощь. А после того как хорезмийцы отогнали «турок», ислам принял и сам каган.

Окончательно могущество Хазарии было повержено в результате похода большой армии норманнов, около 969 года разорившей земли волжских булгар, буртасов и хазар. Поскольку местное население да и арабские географы не очень различали русов и викингов то в восточной историографии участников этого похода обозначали как «русийи».

Выдающийся арабский географ и путешественник Ибн Хаукал в своем произведении «Книга облика Земли» так описывал результаты этого похода: «В Хазарской стороне есть город, называемый Самандар... Я спрашивал об этом городе в Джурджане в год (3)58 (968 – 969 годы. – Прим. авт .)... и сказал тот, кого я расспрашивал: “Там виноградники или сад такой, что был милостыней для бедных, а если осталось там что-нибудь, то только лист на стебле. Пришли на него русийи, и не осталось в нем ни винограда, ни изюма. А населяли этот город мусульмане, представители других религий и идолопоклонники, и ушли они, а вследствие достоинства их земли и хорошего их дохода не пройдет и трех лет, и станет, как было. И были в Самандаре мечети церкви и синагоги, и свершили свой набег эти [русы] на всех, кто был на берегу Итиля, из числа хазар, булгар, буртасов, и захватили их, и искал убежища народ Итиля на острове Баб-ал-Абваб (совр. Дербент) и укрепился на нем, а часть их – на острове Сийях-Кух (совр. Мангышлак), живущие в страхе (вариант: И пришли русийи на все это, и погубили все, что было творением Аллаха на реке Итиль из хазар, булгар и буртасов и овладели ими)... Булгар... город небольшой... и опустошили его русы, и пришли в Хазаран, Самандар и Итиль в году 358 и отправились тотчас же к стране Рум и Андалус”».

Восточный поход князя Святослава и связанные с ним события подвели черту под многолетним соперничеством Киевской Руси и Хазарского каганата за гегемонию в Восточной Европе. Этот поход привел к установлению нового баланса сил в Поволжье, Подонье, на Северном Кавказе и в Крыму. Результаты походов 965 – 969 годов были следующие. Хазарский каганат не прекратил свое существование, однако ослабел и утратил большую часть зависимых территорий. Власть кагана распространялась, по всей видимости только на собственный домен и, может быть, на часть прибрежного Дагестана куда вернулись беглецы из Дербента и Мангышлака.

Очень скоро хорезмийцы в лице эмира Ургенча ал-Мамуна решили, что обращение хазар к исламу – недостаточная плата за оказанную помощь, и оккупировали земли каганата. Вероятно, именно с этого времени в Ургенче появляется группа хазар-христиан и евреев, чье наличие зафиксировали путешественники XII – XIV веков. Потомками этих хазар могло быть существовавшее до недавнего времени в Хорезме племя Адаклы-хызыр (или Хызыр-эли). Данными о принадлежности Тмутаракани в 70 – 80-е годы мы не располагаем. Наиболее распространена точка зрения, что город перешел в руки касогов. Возможно также его подчинение Византии. Впрочем, нельзя еще полностью исключать и существования в городе хазарского княжества, о чем свидетельствует колофон из коллекции известного караимского историка и собирателя рукописей А. Фирковича, считающийся фальшивкой.

Что касается Саркела и Подонья вообще, то эти земли могли как оставаться под контролем русов, так и отойти обратно к хазарам. Еще один вариант – существование там асскоболгарского княжества.

В 986 году киевский князь Владимир, совершивший незадолго до того поход на волжских булгар, двинулся вниз по Волге. По свидетельству автора XI века Иакова Мниха, написавшего «Память и похвалу святому князю Владимиру», Владимир «на Козары шед, победи я и дань на ны взложи». Союзниками киевского князя в этом предприятии, видимо, были гузы, помогшие ему в походе на волжских болгар. Может быть, тогда и произошла встреча Владимира с «жидами хазарскими», попытавшимися обратить князя в иудаизм.

Вероятнее всего, именно этот поход и привел к исчезновению Хазарского каганата. После этого мы уже ничего не слышим о хазарском государстве с центром в Итиле. Однако это не принесло Киевской Руси особой пользы. Место хазар заняли печенеги и половцы, заставившие восточных славян оставить ранее обжитые земли в низовьях Днепра, на Среднем и нижнем Дону.

Впрочем, русам пришлось принять участие еще в одном походе против хазар. Согласно византийским историкам Скилице и Кедрину в январе 1016 года император Василий II послал в Хазарию (как именовали тогда Крым) флот под командованием Монга. Целью экспедиции было подавление восстания правителя крымских владений Византии (возможно, автономного или полуавтономного, так как Скилица называет его «архонт») Георгия Цулы. Найденные в Крыму печати Цулы именуют его стратигом Херсона и стратигом Боспора. Справиться с непокорным стратигом Монг смог лишь с помощью «брата» Владимира Святославича, некоего Сфенга. Вероятно Сфенг был воспитателем – «дядькой» Мстислава Тмутараканского, а византийцы перепутали его должность с родственной связью. Цула был пленен в первом же столкновении. Было ли это восстанием мятежного стратига или попыткой хазар образовать собственное государство – точно установить нельзя. Вероятно, именно с этих времен идет упоминание Хазарии в составе византийского императорского титула, зафиксированное в указе василевса Мануила I Комнина от 1166 года.

ХАЗАРЫ И РУСЬ ПОСЛЕ ХАЗАРИИ

После падения хазарского каганата в исторических сочинениях говорится о нескольких группах хазар. С Русью была связана лишь одна из них – хазары жившие в Тмутаракани.

После похода Владимира на хазар или после взятия Корсуня в 988 году Тмутаракань и Подонье переходят в руки киевского князя, который немедленно сажает там князем одного из своих сыновей. Согласно традиционной версии это был Мстислав. В 1022 году (или по другой датировке – в 1017-м) Мстислав совершает поход на касогов, которых возглавлял тогда князь Редедя (Ридадэ). «Зарезав» Редедю «пред полками касожскими», Мстислав присоединил его земли к своим и почувствовал себя настолько сильным, что в 1023 году явился с хазарско-касожской дружиной на Русь – требовать своей доли наследства Владимира. После кровавого столкновения при Листвене в 1024 году когда победу Мстиславу принес именно натиск его дружины, тмутараканский князь добился раздела Руси на две части по Днепру. После смерти Мстислава в 1036 году из-за отсутствия у него наследников (единственный сын Евстафий умер в 1032 году) все его земли отошли к брату. После смерти Ярослава Мудрого в 1054 году Тмутаракань и донские земли вошли в состав Черниговского княжества Святослава Ярославича. Но в 1064 году в Тмутаракани появился племянник Святослава Ростислав Владимирович. Он изгнал своего двоюродного брата Глеба, выдержал борьбу с дядей, пытавшимся согнать племянника с престола, и повел активную борьбу за расширение собственных владений.

Согласно летописной записи от 1066 года Ростислав «емля дань с касогов и иных стран». Одну из этих «стран» называет Татищев. По его данным, это были ясы, по всей вероятности донские. Сохранилась печать князя, гордо именующая его «архонт Матрахи, Зихии и всей Хазарии». Последний титул заключал в себе претензию на владычество над крымскими владениями Византии, которые до падения каганата возможно, подчинялись тмутараканскому тархану. Это не могло не вызвать тревоги у греков и, видимо, послужило причиной отравления Ростислава херсонским катепаном, прибывшим к нему на переговоры, в том же 1066 году.

После смерти Ростислава Тмутаракань последовательно находилась в руках Глеба (до 1071 года) и Романа Святославичей. К последнему в 1077 году бежал его брат Олег, и Тмутаракань втянулась в межкняжескую междоусобицу. В 1078 – 1079 годах город становился базой для неудачных походов братьев Святославичей на Чернигов. Во время второго похода подкупленные половцы убили Романа, а Олегу пришлось бежать в Тмутаракань.

По возвращении Олега в Тмутаракань хазары (которым, видимо, надоели постоянные войны, гибельно отражавшиеся на городской торговле, и они вероятно организовали убийство Романа) схватили князя и выслали в Константинополь. Олег провел в Византии четыре года, два из которых – в ссылке на острове Родос. В 1083 году он вернулся и, по выражению летописи, «иссече хазар». Но «иссечены» они были далеко не все. Так, например арабский географ Ал-Идриси упоминает даже о городе и стране хазар, проживавших рядом с Тмутараканью. Возможно, он имел в виду Белую Вежу подчинявшуюся Тмутаракани: после оставления города русскими в 1117 году там могло сохраняться хазарское население. Но, возможно, речь шла о территории к востоку от Тмутаракани. Подтверждением этому может служить глухое упоминание Вениамина Тудельского о существовании в Алании еврейской общины, подчинявшейся эксиларху в Багдаде. Вероятно, хазарское население продолжало сохраняться в Тмутаракани вплоть до ее завоевания монголами, а возможно – и позднее до окончательной ассимиляции. Сам город в 1094 году (или по другой версии в 1115 году) перешел под власть Византии и оставался в этом статусе по крайней мере до начала XIII века.

Кроме того, когда в 1229 году монголы подчинили Саксин, возникший в XII веке на месте Итиля, остатки саксинского населения бежали в Волжскую Булгарию и на Русь.

Да и в Киеве продолжала существовать еврейская община, жившая в своем квартале. Известно, что одни из киевских ворот именовались до XIII века «Жидовскими». Вероятно, основным языком общения у киевских евреев среди которых была велика доля прозелитов, был древнерусский. По крайней мере, первый игумен печерского монастыря Феодосий (умер в 1074 году) мог свободно спорить с ними, не прибегая к услугам переводчика. В XII веке известно о существовании еврейской общины в Чернигове.

ХАЗАРСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Читая название этой главы, может быть, читатель улыбнется и спросит: какое же наследство я имею в виду? Однако при анализе источников можно установить, что русы, особенно на раннем этапе своей истории, довольно много заимствовали у хазар – главным образом в административной сфере. Правитель русов, пославший посольство в Византию в 838 году, уже именует себя каганом, как и правитель хазар. В Скандинавии же с тех пор появляется имя Хакон. В дальнейшем восточные географы и западноевропейские анналисты не раз упомянут кагана русов в качестве их верховного правителя. Но окончательно этот титул утвердится только после падения Хазарии. Вероятно, он сохранялся за князьями до тех пор, пока под их властью оставались какие-либо области коренной территории каганата.

Митрополит Илларион в «Слове о законе и благодати» говорит о Владимире и Ярославе как о каганах. На стене Софийского собора в Киеве сохранилось граффити: «Спаси Господи кагана нашего С...». Здесь, по всей вероятности, имеется в виду средний сын Ярослава – Святослав, княживший в Чернигове в 1054 – 1073 годы и державший в подчинении Тмутаракань. Последним русским князем, по отношению к которому употреблялся титул кагана, был сын Святослава – Олег Святославич, княживший в Тмутаракани в конце XI века. Но русы не ограничились лишь титулами.

Историки давно обратили внимание, что летописец, рассказывая о событиях IX-X веков, почти всегда говорит о двух правителях, одновременно правивших на Руси: Аскольд и Дир Игорь и Олег, а после смерти Олега – Свенельд, сохранявший свои функции при сыне Игоря Святославе и внуке Ярополке, Владимир и его дядя Добрыня. Причем один из них всегда упоминается как военачальник, чья должность не является наследственной, а второй передает свое звание правителя по наследству. Это было очень похоже на систему соправления, сложившуюся в Хазарии. Предположения о существовании подобной системы подтвердились, когда в 1923 году была обнаружена полная рукопись «Книги Ахмеда ибн Фадлана» – секретаря посольства багдадского халифа к правителю волжских булгар, в которой он описывал нравы народов Восточной Европы. Там четко указано на существование у русов двух правителей – священного царя, чья жизнь была скована множеством запретов, и его заместителя, который и ведал всеми делами.

Это может многое прояснить. Например, существование нескольких версий смерти Вещего Олега можно объяснить тем, что этих самых Олегов а точнее Хельгу (если это вообще было имя, а не титул), было несколько. Затем для летописца они просто слились в один образ. Поскольку традиция подобного соправительства еще не успела прочно утвердиться, то она сравнительно быстро исчезает под натиском энергичного Владимира Святославича уступив место традиционному разделу государства на несколько уделов между правителями.

Вероятно, русы заимствовали также и налоговую систему хазар. По крайней мере, летописи прямо говорят о том, что бывшие хазарские данники платили киевскому князю такие же подати, какие раньше – хазарскому кагану. Впрочем, учитывая претензии правителей русов на каганский титул можно сказать, что для славян все не особенно менялось – система оставалась та же.

Большое влияние на древнерусскую культуру оказали реалии иудаизма, ставшие известными не в последнюю очередь благодаря киевской общине евреев. Известно, что какое-то время Киев и его окрестности рассматривались как новая Святая земля. Об этом свидетельствует сохранившаяся в народной памяти топонимика: Сионские горы, река Иордан – так именовалась протекавшая невдалеке от Киева Почайна, многие легендарные свойства которой сближали ее с Самбатионом. Причем, речь шла именно об Эрец-Исроэл, поскольку здесь ни гора Голгофа, как и ничто другое из христианской топонимики, не упоминались. Кроме того, несмотря на то что попытка «жидов хазарских» обратить Владимира в иудаизм потерпела неудачу, Киевская Русь проявляла большой интерес к древнееврейской литературе многие памятники которой были переведены на церковнославянский или русский язык.

ОТ ПРАВДЫ КО ЛЖИ

Дореволюционные русские профессиональные историки и археологи – Д.Я. Самоквасов, М.К. Любавский М.Д. Приселков, С.Ф. Платонов – с уважением относились к Хазарии и ее роли в формировании древнейшего русского государства. К их чести следует отметить, что ни еврейские погромы, ни антиеврейская пропаганда в конце XIX – начале XX веков не омрачили для них образ Хазарин.

Аналогичное отношение господствовало и в довоенной советской историографии. Общий тон работам по хазарской проблеме задал М.Н. Покровский, который написал первый советский учебник по русской истории. В противовес русским шовинистам он писал, что первые большие государства на Русской равнине были созданы вовсе не славянами, а хазарами и варягами.

В этом направлении развивали свои теории и некоторые украинские историки – Д.И. Дорошенко, академик Д.И. Багалей, эмигрант В. Щербаковский. Они подчеркивали, что защищенные хазарами от набегов степных кочевников восточные славяне смогли заселить южные степи вплоть до Черного моря, тогда как ослабление Хазарского государства заставило их покинуть эту территорию.

Украинский историк В.А. Пархоменко добавлял, что племена славянского юго-востока добровольно подчинились хазарам и под их эгидой начали строить свою государственность. Пархоменко предполагал даже, что пришедшие в Среднее Поднепровье с юговостока поляне принесли с собой не только элементы хазарского государственного устройства (к примеру, титул «каган»), но и иудейскую религию, чем и объясняется известный накал христанско-иудейского спора в первые столетия Киевской Руси. Пархоменко усматривал в поведении князя Святослава повадки воина, воспитанного в хазарской степи.

В 1920-е годы к хазарской проблематике не раз обращался известный историк Ю.В. Готье. Он выделял хазар из других степных кочевников и отмечал, что «историческая роль хазар не столько завоевательная, сколько объединяющая и умиротворяющая». Именно благодаря мягкой политике и религиозной терпимости, – полагал Готье, – хазары смогли веками сохранять мир в своих владениях. Он считал, что наложенная на славян хазарами дань не была обременительной.

Следующий этап изучения хазар связан с именем М.И. Артамонова (1898 – 1972), выдающегося археолога много сделавшего для изучения раннесредневековых памятников юга Восточной Европы.

Изображение хазарина.

В своем первоначальном подходе к хазарской тематике Артамонов полностью следовал советской концепции 1920-х годов. Ему было ясно, что недостаточная разработанность многих вопросов хазарской истории и культуры была следствием шовинизма дореволюционной историографии, которая «не могла примириться с политическим и культурным преобладанием Хазарии бывшей почти равной по силе Византии и Арабскому халифату, тогда как Русь только еще выходила на историческую арену и то в виде вассала Византийской империи». Артамонов сожалел о том, что и среди советских ученых распространено пренебрежительное отношение к Хазарии. В действительности, – писал он, – в недрах огромного Хазарского государства шло формирование целого ряда народов, ибо Хазария послужила «важнейшим условием образования Киевской Руси».

В 1940-е годы сходные позиции отстаивал историк В.В. Мавродин, отваживавшийся трактовать VII – VIII века как «период хазарского каганата» в истории русского народа. Он предполагал, что гипотетическая докириллическая древнерусская письменность могла сложиться под влиянием хазарских рун. Этот ученый позволял себе называть Киевскую Русь «прямой наследницей державы кагана».

Конец рассмотренной традиции положила сталинистская кампания «борьбы с космополитизмом», начатая в 1948 году. Одним из обвинений, выдвинутых против «космополитов», было «принижение роли русского народа в мировой истории». Эта кампания задела и археологов среди которых был и М.И. Артамонов.

В конце декабря 1951 года в партийном органе – газете «Правда» появилась заметка автор которой набрасывался на историков, осмелившихся ставить образование древнерусского государства в связь с хазарским влиянием, преуменьшая творческий потенциал русского народа. Основной удар наносился по Артамонову. Автор заметки пытался представить хазар дикими ордами разбойников, которые захватили земли восточных славян и других народов и обложили их коренных обитателей «грабительской данью». Автор не сомневался в том что хазары не могли играть никакой положительной роли в истории восточных славян. По его мнению, хазары якобы не только не способствовали формированию у русских государства, но и всячески тормозили этот процесс, изматывая Русь опустошительными набегами. И он настаивал на том, будто бы лишь с большим трудом Русь вырвалась из тисков этого страшного ига.

На чьи же взгляды опирался автор заметки в газете «Правда»? Еще накануне первой мировой войны некоторые историки-любители, русские шовинисты и антисемиты – А. Нечволодов, П. Ковалевский, А. Селянинов – попытались ввести «хазарский эпизод» в антисемитский дискурс: придать Хазарии облик степного хищника, зараженного ужасной бациллой иудаизма и стремящегося поработить славян. Небольшая заметка в «Правде», написанная никому не известным автором, перекликалась именно с этими антисемитскими писаниями. И именно эта оценка отныне на десятилетия определила отношение советской науки к хазарской проблеме. В частности, хазары рассматривались как всецело «пришлый народ, чуждый культуре исконного населения Восточной Европы».

Если бы в древности хазары не приняли иудаизма (часть народа или только знать, или знать и часть народа – не это главное!), то как бы вспоминали о них? Думается, что – по крайней мере, в русской науке и литературе – не чаще, чем, скажем, о берендеях, а споров вокруг хазар и их роли в истории Руси было бы не больше чем о печенегах!

Но было так, как было, – хотя никто не может сказать в точности: КАК было. И спор о хазарах, их завоеваниях и роли приобрел совсем не историкоархеологический характер. Основным глашатаем этой линии стал академик Б.А.Рыбаков (1907 – 2001). Вот, например, что он писал в сборнике «Тайны веков», вышедшем в 1980 году.

«Международное значение Хазарского каганата нередко чрезмерно преувеличивалось. Небольшое полукочевническое государство не могло даже и думать о соперничестве с Византией или Халифатом. Производительные силы Хазарии находились на слишком низком уровне для того, чтобы обеспечить нормальное развитие ее.

В древней книге мы читаем: “Страна хазар не производит ничего, что бы вывозилось на юг, кроме рыбьего клея... Хазары не выделывают материй... Государственные доходы Хазарии состоят из пошлин, платимых путешественниками, из десятины, взимаемой с товаров по всем дорогам, ведущим к столице... Царь хазар не имеет судов, и его люди непривычны к ним”.

В качестве статей собственно хазарского экспорта автор указывает только быков, баранов и пленников.

Размеры каганата очень скромны... Хазария представляла собой почти правильный четырехугольник, вытянутый с юго-востока на северо-запад стороны которого составляли: Итиль – Волга от Волгограда до устья Хазарского (Каспийского) моря, от устья Волги до устья Кумы, Кумо-Манычская впадина и Дон от Саркела до Переволоки.

Хазария была... небольшим ханством кочевников хазар долгое время существовавшим лишь благодаря тому, что превратилась в огромную таможенную заставу, запиравшую пути по Северному Донцу, Дону, Керченскому проливу и Волге...»

Есть основания думать, что именно Б.А. Рыбаков и инспирировал публикацию той самой заметки в газете «Правда» в 1951 году.

После обрушившейся на Артамонова критики этот ученый вынужден был пересмотреть свои позиции. В новой концепции, выдвинутой Артамоновым в 1962 году, ему пришлось коснуться проблемы иудаизма и евреев в Хазарии. Принятие иудаизма, считал он, внесло раскол в хазарскую среду, ибо иудаизм был национальной религией и не признавал прозелитизма. Историк пытался доказать, что фигура всемогущего бека возникла лишь к началу IX века когда потомки дагестанского князяиудея полностью отстранили кагана от реальной власти. Артамонов изображал это как «захват иудеем Обадией государственной власти и обращение правительства Хазарии в иудейство». Речь шла о полной смене государственного устройства: «Хазария стала монархией, покорной царю, чуждому народу по культуре и религии». Автор не сомневался в том, что христиане и мусульмане Хазарии влачили жалкое существование «в качестве вечных налогоплательщиков и запуганных слуг своих жестоких господ». Они, разумеется, сочувствовали восставшим и не поддерживали правительство, состоявшее из иудеев. Поэтому власти вынуждены были обрушить волну репрессий на обе эти конфессии. Однако иудаизм так и не стал государственной религией. Вот почему, – сделал вывод Артамонов, – «прославленная веротерпимость хазар была вынужденной добродетелью, подчинением силе вещей справиться с которой Хазарское государство было не в состоянии».

Вот эти-то два положения и стали ядром антисемитской концепции, которую взяли на вооружение русские национал-патриоты, и она расцвела в околонаучной литературе в 1980 – 1990-е годы. В писаниях многочисленных «патриотов» Хазария изображалась и изображается как страна, основной целью которой было порабощение славян, в том числе и духовное, и навязывающая миру господство евреев. Вот как оценивает, например, хазарскую политику в отношении славян анонимный автор, опубликовавший свой исторический опус в газете русского национального единства (РНЕ) «Русский порядок».

«Жестокая, беспощадная политика продолжала осуществляться хазарами в отношении славян, земли которых стали для поработителей неисчерпаемым источником “живого товара”. Основной целью славянской политики Хазарского каганата было максимальное ослабление русских территорий и уничтожение Киевского княжества. Это превратило бы евреев в финансовых господ всего евроазиатского пространства».

Появился даже написанный неким А.Байгушевым роман о хазарах, в котором в одну кучу были свалены евреи масоны, манихеи и несчастный хазарский народ, притесняемый «ишой» Иосифом. Байгушев, как оказалось предпочел неверное чтение одного из титулов хазарского царя, приведенное в книге арабского географа Ибн Русте: в подлиннике было «шад» – «принц». Тем более это странно, ибо в точности неизвестно, кем же был сам Иосиф – царем или каганом?

Кроме того, из сочинения в сочинение кочуют утверждения, будто бы иудаизм был воспринят лишь верхушкой хазар, сделавших его религией для избранных, а рядовые хазары находились в наиболее приниженном положении и потому чуть ли не с радостью встретили войска Святослава.

Его теория заключалась в следующем. Первоначально хазары мирно соседствовали со славянами, взимая с них небольшую дань за защиту. Все изменилось, когда в стране появились «евреи-талмудисты», считавшие себя избранным народом и презиравшие всех остальных (кстати, Гумилев особо подчеркивал участие евреев в захвате рабов-славян). После того как власть в результате государственного переворота около 800 года захватил еврейский ставленник Обадия, отношения со славянами и русами испортились, поскольку иудейская верхушка Хазарии стремилась к их закабалению. (Заметим: из существующих источников сделать однозначный вывод, принадлежал ли Обадия к династии Ашина или нет, – не представляется возможным несмотря на безапелляционные заявления Л.Н. Гумилева.) А кроме того, он пытается доказать, что в Хазарии образовалась этническая химера, стремящаяся к мировому господству. Под химерой Гумилев как сторонник теории «чистоты крови» понимал этнос, возникший в результате смешанных браков. Что же касаемо обращения в иудаизм, то Гумилев повторяет неизвестно у кого взятую цитату о том, что иудаизм-де – религия не прозелитическая, а обращенные якобы считались «проказой Израиля». Поскольку цитированные выше слова были взяты из Талмуда, то перед нами (если цитата – подлинная) либо изречение одной из сторон давнего спора либо отражение ситуации, когда евреям было запрещено заниматься прозелитической деятельностью местными властями, что не было редкостью. Выбор Хазарии в качестве объекта исследования был далеко не случаен. Ведь главной целью Гумилева было показать, кто был друзьями Древней Руси, а кто – врагами. И автор не сомневался в том, что самым страшным ее недругом являлся «агрессивный иудаизм» как и в том, что именно Хазария оказалась «злым гением Древней Руси».

Гумилев всячески убеждал читателя в том, что иудеи проявили в Хазарии все коварство и жестокость своей натуры. Они захватили в свои руки баснословно выгодную караванную торговлю между Китаем и Европой. Путем смешанных браков иудеи проникли в среду хазарской знати. Хазарские ханы попали под влияние евреев, и те получили доступ ко всем государственным должностям. В конечном итоге иудеи произвели в Хазарии государственный переворот, и местная еврейская община превратилась в доминирующий социальный слой, осваивавший не природный, а антропогенный ландшафт (города и караванные пути). Поэтому Гумилев называл евреев колонизаторами хазарских земель. Так и возник «зигзаг» отклоняющийся от нормального этногенетического развития, и «на сцене истории» появилась «хищная и беспощадная этническая химера». Все последующие события в Хазарском каганате равно как и его внешнеполитическую деятельность, Гумилев изображает только в черных тонах, обусловленных «вредоносной деятельностью» иудеев.

Взаимоотношения же «иудеев» с русским каганатом, столицей которого якобы уже в первой трети IX века был Киев, оказались изначально враждебными, поскольку именно под защиту русов бежали якобы венгры, переселившиеся на Запад, и так называемые кабары – племена, потерпевшие поражение в гражданской войне в Хазарии. Затем хазарские евреи натравили на киевский каганат варягов для того чтобы остановить невыгодное им распространение христианства в Восточной Европе. (Заметим, однако: реально христианство стало массово распространяться на землях, населенных восточными славянами, уже после падения каганата; что же касаемо христиан, живших в самой Хазарии, то они вероятнее всего погибли под мечами норманнов.)